離婚ブログ

過去の記事

- 4月

- 3

- Fri

離婚後に行う手続きは諸々ございます。

離婚後に行う諸手続は人それぞれですが、当事務所離婚ブログ3月に記載されている婚氏続称の届出、子の氏の変更手続きや子の入籍手続以外にも、国民年金の変更手続き、国民健康保険への加入手続き、社会保険・厚生年金の扶養変更手続き、学資保険や生命保険等の名義変更手続き・受取人変更手続きなどの保険関係の手続きも必要です。

また、住所が移動される方は住民票の異動や、郵便物の新しい住所への転送届、子の学区が変更する場合の学校の転入手続きなども考えられます。

氏が変更した場合には、印鑑登録証明書・運転免許証・預貯金通帳・パスポートなどの変更も必要となるでしょう。子の氏も変更した場合は、子の名義の預貯金通帳などの変更も必要になります。

さらには、児童扶養手当の申請や・児童手当の受取人変更などの公的手続きも考えられます。

以上に一例を述べましたが、上述しただけでも、行わなければならない諸々の手続きがあることが分かります。

手続きのなかには届出期間に制限のある届出・手続等も存在しますので、離婚成立に際しては、自分にとって必要な手続きを調査検討していただくことをお勧めいたします。 小牧事務所 弁護士 奥村 典子

- 2月

- 13

- Fri

未成年のお子様がいらっしゃる夫婦が離婚する際には,お子様の面会交流に関する条件を決める必要があります。

面会交流とは,離婚後に親権者や監護者にならず,子どもを育てていない親が,その子と親子の交流をすることをいいます。夫婦が離婚しても親子の関係は続いていきますので,当たり前といえば当たり前のことなのですが,実現が難しいケースが多くあります。

特に,離婚にいたる経過の中でお互いに対する感情が整理されないまま心を閉ざしてまうような離婚のケースでは,一緒に暮らしている親御さんの気持ちを慮って,お子様が「会いたい」と言うことを遠慮してしまうことがあります。このような状況では,子供を育てる親の側で,面会交流に協力することに大きな抵抗を感じてしまうため,成功率が低くなっています。

こうしたケースで離婚後の面会交流を実現するには,夫婦のお互いに対する気持ちを解きほぐし,面会交流が継続できる環境を整えていくことが重要になります。弁護士は,たとえば,調停手続を利用しながら,1.家庭裁判所の一室を利用した面会交流,2.裁判所外(ショッピングモールなど)を利用した面会等へステップを経て,離婚後も親同士の協力によって子の面会交流ができるよう環境調整を進めていきます。その際には,事前に面会の日時,場所,弁護士同席の有無など,お互いが安心して面会交流できるような条件を詰めています。

お子様との面会交流が続けられる環境が整わないまま離婚手続を終わらせてしまうことのないよう,離婚の際には面会交流の実績ある弁護士に相談されることをお勧めします。

丸の内本部事務所 弁護士 横井 優太

- 12月

- 8

- Mon

離婚の際には、婚姻期間中に増えた財産を当事者間で分配する「財産分与」という制度があります。不動産、預貯金、保険、自動車、株式など、財産分与の対象となってくる財産は様々ですが、当事者の将来の退職金も財産分与の対象となってくる場合があります。

「退職金は賃金の後払いの性格を持ち、夫(妻)が賃金を得るために妻(夫)は家事に従事するなどして貢献したため、退職金も財産分与の対象とすべき」という理屈です。

ただ、退職金というのは、将来支払われる「予定」のお金にすぎないので、10年、20年先の退職金も財産分与に含めていいのかという問題があります(財産分与として分けたのはいいが、5年後に会社は倒産してしまい、実際には支払いがなかった場合の不公平感をイメージしてもらうのがいいと思います)。

また、倒産のおそれが常にある民間企業とそうとはいえない公務員を同一に語っていいのか、という問題もあります。さらには、退職金の総額のうち、婚姻期間中に増加したと評価できる部分はどこなのかなど、多くの論点を含んでいます。

額としても大きな額になってくることが多いため、こういった点に関して十分な知識のないまま、離婚手続きを終わらせてしまうことのないよう、無料面談相談を利用するなどして、弁護士の意見を一度聞いてみることをお勧めします。

新瑞橋事務所 弁護士 加藤 耕輔

津島事務所弁護士 加藤 耕輔

- 10月

- 3

- Fri

離婚をする場合には,通常財産分与を行い,双方が有している財産を原則として2分の1に分割します。

この際,住宅ローンがある住居をどのように分割するかについて争いが生じることが多々あります。どちらが住居にすむのか,もしくは売却をするのか,住宅ローンはどちらが払っていくのか,名義はどちらのものになるのか,住居にすむ方は代償金として金銭を支払う必要があるのかなど,問題が生じる要因が多くあるためです。

通常住宅ローンは,収入の関係から夫が組むことが多く,そのまま夫が住み続ける場合はそれほど問題になりません。

しかし,例えば妻が連帯保証人となっている場合には,これを外すことができるかどうかが問題となります。また,ローンの支払いを夫が行っているにもかかわらず妻が住み続ける場合に,妻に借換えを行うことができるかどうかが問題となるケースもあります。この場合,借換えを行うことができないとしても,養育費の支払いの代わりにローンの支払いを夫が続けるなどして,解決を図ることが可能な場合もあります。

住宅ローンの取り扱いについては,さまざまな事情が関わり合っているため,妥当な解決を図るためには専門的な知識が必要となる場合があります。

また,住み慣れた住居に住み続けることや親権,そもそも離婚をすることができるか等,離婚事件には金銭に代えがたい要素が多々存在しているため,後悔しない離婚のためにも,当事務所の無料法律相談等を活用していただけると幸いです。津島事務所 弁護士 遠藤悠介

- 8月

- 1

- Fri

巷では離婚の準備活動のことを離活などと呼んでいるそうです。

離婚によって、生活が大きく変化することが通常ですので、離婚をした後の生活を良く考えて、準備をすることは大切なことです。

離婚を以前にされた方からの相談を受ける際に、離婚をする際にきちんと決めておけば問題にならなかったのにと思ったことは何度もあります。

離婚活動を行うには、離婚の際に何が請求できるか、請求するためには何が必要なのかといったことについて、正しい法律知識を持つことが不可欠です。

親権、養育費、慰謝料、財産分与、年金分割、婚姻費用など、正しく知っておくべきことは多数あります。

その知識をもとに、資料や証拠の収集を行っていくことが大事です。

現代では、インターネット上に、様々な情報が溢れています。その中には、正しいものもありますが、正確で無いものも多々見られます。

まずは、弁護士に相談をして正しい知識を手に入れることが大切です。

間違った情報を信じて後悔しないようにしていただきたいと思います。

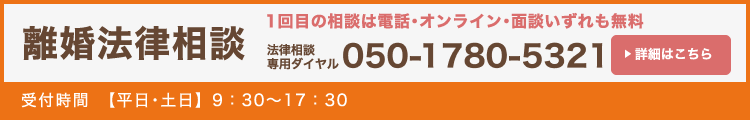

当事務所では、初回の相談を無料で行っておりますので、ご活用いただければと思います。

弁護士の相談の際には、法律的な内容しか聞いてはいけないと思われている方もいらっしゃいますが、生活に対する相談や、人生に対する相談も可能な限り行いますので、お気軽にご相談いただければと思います。

離婚は、気持ちの面で決意するものではありますが、実際の離婚後の生活という金銭面を考えない訳には行きません。

離婚後の生活が、より良くなるように、協力をさせていただければと思います。

名古屋新瑞橋事務所 弁護士 水野 憲幸